蒋沈韩杨 11岁辍学,74岁成院士,带着机器上延安打鬼子,毛主席:无限忠诚

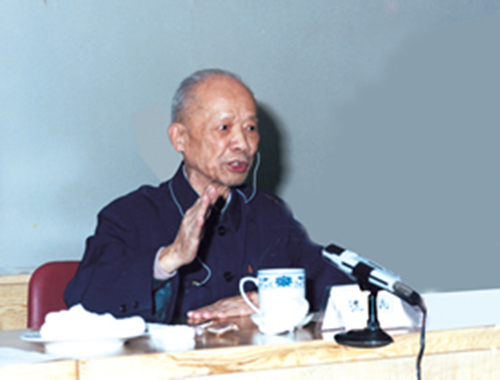

文章图片

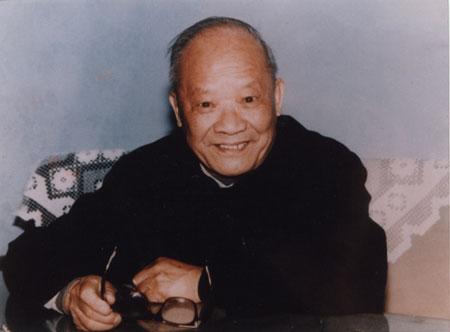

文章图片

诸将易得耳 , 至如信者 , 国士无双 。 ——《史记》

院士 , 是我国科学精英能够获得的最高荣誉 , 他们都是经过数十年的潜心科研 , 著作等身的顶尖科学家 。 不过 , 与院士们取得的成就形成鲜明对比的是 , 他们中有些人 , 没有令人炫目的学历 , 靠的是艰苦的自学成才 , 达到了这样的高度 。

在新中国的诸多院士中 , 其中有一位 , 极富传奇色彩 , 他的名字叫沈鸿 , 一个很多人非常陌生的名字 , 却是一个在新中国建设过程中 , 贡献无法被磨灭的人物 。

从小学徒到工业部部长 , 以小学四年级的学历 , 在74岁时评选为中科院院士 , 沈鸿传奇的人生 , 是从苦难中开始的 。

1906年 , 沈鸿出生在浙江海宁县 。 6岁时 , 经营生意的父亲意外病逝 , 让本来就不富裕的家 , 雪上加霜 , 母亲只能靠着做针线活 , 养活沈鸿和哥哥两个孩子 , 她深知学习的重要 , 所以省吃俭用 , 咬着牙也要供养沈鸿兄弟俩读书 。

但是 , 就在上四年级时 , 11岁的沈鸿病倒了 , 只能辍学回家养病 , 结束了他一生中唯一接受的正规教育 。 但是 , 沈鸿对知识非常渴望 , 在养病时也坚持着自学 , 并且学完了小学剩下的课程 。

13岁那一年 , 沈鸿来到了上海 , 在一家布店当学徒 。 他做事很聪明 , 也很好学 , 总是抓住一切机会 , 如饥似渴地学习 , 那段时间 , 他开始对机器产生了浓厚的兴趣 。 他那时已经是一个热血少年 , 目睹着外国人肆意欺凌国人 , 沈鸿明白了一个道理:只有工业才能救国 。

抗战期间 , 沈鸿东拼西凑了5000元钱 , 开办了一家五金厂 。 当时正值淞沪抗战 , 城中很多房屋都毁于战火 , 需要重建 , 所以沈鸿的厂子生意不错 , 尤其是他们制造的弹子锁 , 还击败了美国的洋品牌 , 成了当时非常畅销的产品 。

在厂子生意兴隆时 , 沈鸿依旧不忘学习 , 而且在研究了很多机械书籍后 , 发明了一套制作汽车阀门的机器 , 这在当时的中国 , 可以说是非常了不起的成就 。 对于沈鸿来说 , 这却只不过是小试牛刀 。

就在沈鸿的生意越做越大 , 产品都开始远销东南时 , 抗日战争全面爆发了 。 为了保住自己的心血 , 沈鸿带着亲人和厂子里的设备 , 一路西行 , 来到了武汉 。 在这里 , 沈鸿收到了四川军阀刘湘的邀请 , 希望他到四川开办工厂 。

与此同时 , 从延安来的人 , 也找到了沈鸿 , 希望他到那里去 , 为打鬼子出一份力量 。 一路的种种 , 让目睹日本人的暴行的他对侵略者深恶痛绝 , 所以得知延安要坚决抗日时 , 沈鸿只是提了两个简单的条件 , 就决定北上延安 。

不过 , 想要到延安 , 没有那么容易 , 肯定会遭到国民党方面的各种拦截 。 这个问题没有难倒沈鸿 , 他先是以到西安办厂为由 , 带着伙计和设备到了西安 , 然后 , 他又趁着大年三十那天 , 国民党军队忙着过年 , 防备松懈 , 绕过他们把守的关卡 , 一路风尘仆仆到了延安 。

沈鸿一行人的到来 , 可以说解了延安的燃眉之急 。 当时 , 这里就没有像样的机械设备 , 而沈鸿带来的 , 包括10台车床、钻床、铣床、刨床等母机 , 还有电动机、发电机等9部设备 , 以及其他一些很有用的工具 。 这里面很多都可都是生产机器的设备 , 他就像及时雨 , 盘活了延安的工业 。

到了延安后的沈鸿 , 被任命为边区机器厂的总设计师和总工程师 , 整个抗日战争中 , 他带着手下的几十个伙计 , 绞尽脑汁 , 生产出了134多种型号的设备 , 涉及到武器弹药、医疗器械、生活用品等诸多门类 。

就在1940年的时候 , 延安还举办了一场小型的工业品展览会 , 展品大多都是依靠沈鸿和伙计们的努力 , 生产出来的劳动成果 , 让前来参观的张治中大开眼界 , 惊讶于沈鸿的才能 。

沈鸿对边区工业做出的贡献 , 让他赢得了“边区工业之父”的称誉 , 人送外号“机器神(沈)” , 他多次被评为劳动模范 。 1942年 , 沈鸿还获得了特等劳动模范的荣誉 , 上面有毛主席的亲笔题词:无限忠诚 。

新中国成立后 , 沈鸿又投入到了工业建设的大潮中 。 当时 , 他已经是蜚声国际的机械设计大师 , 却依旧任劳任怨 , 淡泊名利 , 努力贡献自己的一分力量 。 我国50、60年代很多大型机械的研制 , 都有沈鸿的身影 。 这其中 , 主持研制新中国第一台万吨水压机 , 就是沈鸿众多杰作中的一项 。

推荐阅读

- 那英 宋亚轩cos白龙马,那英扮成铁扇公主,杨紫反串角色效果意外了

- 向往的生活5 李诞拥抱张艺兴,后者一脸地抗拒,但张艺兴和杨紫却可以亲密互动

- 心动的信号4 嘉宾阵容大洗牌!baby、宋祖儿加盟,张翰、杨超越退出

- 综艺感 《心动的信号4》官宣!杨超越被顶流替换,郭麒麟宋祖儿再度合体

- 乔欣 小八卦,杨紫,龚俊钟楚曦,吴磊,NTO1,王子异

- 路透 《萌探》最新路透,那英、杨紫、宋亚轩、黄子韬的造型太搞笑了

- 爱迪生 杨振宁所不为人知的身份,足以跟爱因斯坦、爱迪生齐名!

- 杨紫 干最重的活、挨最狠的骂,陈赫李诞明明比杨紫干活多,为何被骂?

- 马伯骞 《心动4》回归,杨超越首次缺席录制,这两位女星加盟却让人炸锅

- 萌探探探案 杨紫cos红孩儿超可爱!一旁那英却成焦点,扮铁扇公主笑翻网友