文章图片

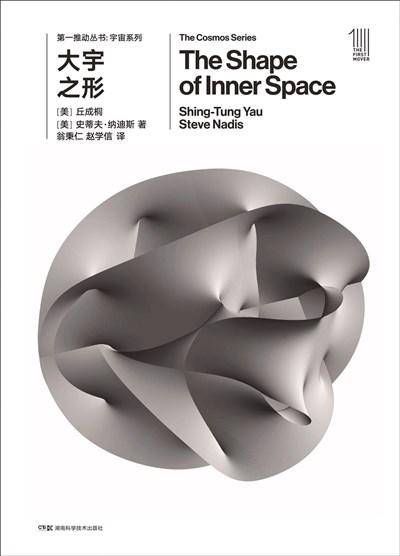

三维空间里的高维卡拉比-丘流形想象图

文章图片

《物质是什么:从古希腊原子论到量子力学的物质探寻之旅》 [英]吉姆·巴戈特 著 中信出版集团·鹦鹉螺2020年5月版

文章图片

《时间的秩序》 [意]卡洛·罗韦利 著 湖南科学技术出版社2019年6月版

文章图片

《大宇之形》 [美]丘成桐、史蒂夫·纳迪斯 著 湖南科学技术出版社2018年1月版

文章图片

《通向实在之路:宇宙法则的完全指南》 [英]罗杰·彭罗斯 著 湖南科学技术出版社2014年1月版

文章图片

《数学的统一性》 [英]M.F.阿蒂亚 著 大连理工大学出版社2014年5月版

文章图片

《牛津通识读本:数学》 [英]蒂莫西·高尔斯 著 译林出版社 2014年3月版

“有两个选择:要么改变对世界的描述 , 让它适应我们的直觉 , 要么学习使我们的直觉适应我们所发现的世界 。 相信第二个策略会更有成效 。 ”(卡洛·罗韦利)

1

很少有公式像E=mc2那么有名 。 但大多数人恐怕并不清楚 , 爱因斯坦最初提出质能方程的时候 , 采取的并不是E=mc2这一形式 , 而是看上去与之等价的m=E/c2 。 然而它们其实并不像表面看上去那么完全等价 , 相反 , 那个最初的m=E/c2 , 要比老少皆知的E=mc2深刻得多 。 为什么?

因为E=mc2究其根本 , 依然处于传统宇宙观的范畴内 , 它用物体的质量来定义其能量 , 延续着古希腊原子论的基本假设:物体是由原子——注意这里的原子并非现代物理学意义上可进一步分解为质子、中子、电子、介子、中微子乃至夸克的原子 , 而是指一种由理性思维设定的最小的、不可再析分的物质组分——构成的 , 而原子赋有一些基本性质 , 比如质量、广延、形状等 。 E=mc2之所以在普通人中格外出名 , 很大程度上是因为原子弹的威力 , 直观地显示了巨大的能量 , 而这一能量的数值 , 很好理解地来自质量与光速平方的乘积——像原子核那么小到看不见的物质 , 其微不足道的质量一旦与光速平方相乘 , 便会得出一个极大的数值 , 与原子弹的可怕威力正相吻合 。

而m=E/c2 , 却比E=mc2十倍百倍地更显示出爱因斯坦的天才 。 在m=E/c2中 , 2500年来——从留基伯、德谟克利特、伊壁鸠鲁、卢克莱修 , 一直到伽利略、牛顿 , 乃至汤姆逊、卢瑟福——一向被认为是物质基本特性的质量 , 失去了其本质性 , 相反 , 它要由能量来定义 。 进一步 , 所有所谓“基本粒子” , 不再是拥有质量等基本特性的物质实体 , 而是能量场的振动或涨落 , 是无形的量子场相互作用的表现 。 正如爱因斯坦于1905年发表的那篇关于狭义相对论的简短附录——他正是在这篇附录中推导出了m=E/c2——所写:“物体的质量是它所含能量的量度 。 ”也就是说 , 质量只是能量的物理表征 , 而非相反 。 真正的现代科学世界观 , 便蕴含在这两个表面完全等价的方程的颠倒中 。

让我们换一个角度 , 再来看看这里所谓现代科学世界观 , 到底指的是什么 。

事实上 , 在涉及以m=E/c2来表述的世界里 , 被消解掉的不仅是质量 , 还有长期以来被视为物质实体的另一个根本特性的广延——更准确地说 , 是三维空间性(当然 , 时间性也必然同时被消解 , 我们暂时不涉及这一点 , 可参见卡洛·罗韦利《时间的秩序》和罗杰·彭罗斯《时间的循环》——中译本被不太恰当地改名为《宇宙的轮回》) 。 空间现在不仅是相对的(而非牛顿式的大盒子) , 而且是弯曲的 。 我们日常所感知的平坦的二维和三维空间 , 反而是波浪起伏的空间的特例和近似值 。 弯曲的空间 , 表征它的几何学 , 当然不再是欧几里得几何 , 而是曲面几何 , 比如罗氏几何、黎曼几何等 , 并进一步打开了通向更高维度的可能性 。 它们以高维空间性为视角 , “降维打击”欧氏几何的一些重要设定——比如平行公设 。 这与从能量场的角度“降维打击”质量的概念正相呼应 。 “空间可以四处游荡 , 空间可以自由弯曲 , 空间随便想怎样都可以 。 ”丘成桐如是总结 。 在谈及高维数学对物理学的影响时 , 他打了个更形象的比方:“这就好像站在山丘或高塔上的将军 , 得益于新增加的垂直向度 , 而能把战场上的局势看得更清楚 。 当从更高维的视点观看时 , 我们的物理定律可能变得更明晰 , 因而也更容易理解 。 ”(《大宇之形》)

丘成桐正是因对“卡拉比猜想”的证明 , 而在当代数学和理论物理学中同时占据重要地位 。 几何学上的“卡拉比猜想” , 在物理学中对应的是这样一个颇有些惊世骇俗的问题:假如我们的宇宙全无任何物质/质量 ,它还会有引力吗?卡拉比说 , 是的 ,仅仅曲率 , 就可以让空无一物的空间仍然有引力 。

现在 , 质量只是能量的表征 , 能量则由空间的曲率决定 , 而空间的曲率 , 如黎曼所证明的 , 随空间中点的位置的变化而变化 。 那么我们如何对空间中的点进行定位?几何与拓扑 。

2

我们从物理学一步跨到了几何学 。 这里涉及一向被视为“抽象”的数学 , 与各门具体科学特别是物理学之间关系的秘密——为什么似乎纯粹根据“游戏规则”演算出来的一系列数学结论 , 往往后来被证明与物理实验的数据及其理论诠释完全相合?罗杰·彭罗斯说——

“事实上 , 我们对自然的了解越是深入 , 我们就越是能深切感受到柏拉图数学理念世界在我们认识物理世界中的重要性 。 为什么会这样呢?眼下我们只能视其为未解之谜 。 ”(《通向实在之路》)

【空间|质量与维度】不妨来尝试“触碰”一下这个“谜” 。

M.F.阿蒂亚爵士在《数学的统一性》中指出:“如果人们要讨论19世纪数学与20世纪数学的最主要的区别 , 那么我想是20世纪对多变元函数的研究变得越来越重要了 。 ”

所谓多变元函数 , 是指有n个变元X1 , ... , Xn的函数f(X1 , ... , Xn) 。 常规的代数无非是一元、二元、三元方程式的求解 , 而这些方程的根在笛卡尔坐标系里均可表示为一维、二维或三维的点、线、面和体 。 而随着变元增多 , 它们之间的关系变得错综复杂 , 你往往无法再求出一个或一组解 , 数学的任务从确定一个或几个未知量的值 , 演变为对于各变量之间可能的相互互动关系的研究 , 与之对应的几何图形 , 则是高维的拓扑流形 。 群、环、域、模、层等现代数学的重要观念 , 都是对各种类型多变元互动关系的描述 。 笼统来说 , 也就是从“线性”发展到“非线性” , 它在我们更熟悉的“物理世界”的表现 , 正是研究自反馈和自组织机制的所谓“复杂性科学”的兴起 。

卡洛·罗韦利在剖析“时间的秩序”时说:“时间是对变化的度量;可以选择不同的变量来度量这种变化 , 但没有一个变量具备我们所体验的时间的所有特点 。 ”对空间 , 对任何所谓“物质实体”来说 , 同样如此 。 现代科学世界观的本质 , 就是认识到任何事物都取决于无数变量 , 这些变量之间相互作用 , 循环反馈 。 当我们试图构建一个理解事物和世界的模型时 , 必须意识到 , 这一模型对于变量的引入应具有足够的开放性和弹性 。

3

到此为止 , 我们是站在现代数学/科学发展史内部的角度 , 来看它的变革的必然性 。 如果我们跳出来 , 或者说 , 把这些观念的演化头脚倒置过来看 , 又或者说 , 如果我们采用某种“哥白尼式革命”的视角 , 则问题不再是比如怎样的函数可以表示为怎样的几何图形 , 而是我们对事物——从最基本的点线面开始——的感知 , 特别是对其时空“定位” , 借助于多变元的数学语言 , 可以作出怎样的超出日常感知的、丰富得多的描述 。

举例来说 , 一只杯子 。 用数学语言可以这样表述:“描述它在三维空间中各种可能的位置 , 需要无穷多个参数 。 我们可以用三个函数x(t) , y(t) , z(t)(其中t是关于这只杯子的一个参数 , 例如从一个端点量出的距离)来描述其位置 。 这只杯子的所有位置组成的‘空间’是个无限维空间 。 ”

因此 , 高维问题并不是在“真实”的三维物体基础上去叠加虚拟的、无法直接感知的其他维度;正相反 , 以“哥白尼式革命”的视角来说 , 或许事物本来就拥有无穷的或更确切地说“无定的”维度 , 你可以如弦论那样 , 认为其他未曾被感知到的维度是被“卷曲”起来的 , 要在合适的条件下才会展开 。 不过 , 物理学事实最终是否真如弦论所构想的那样 , 这一点在此并不重要;重要的是我们要认识到 , 高维不是在三维物质实体上机械地叠加维度 , 而是说 , 事物本身就是一个充满可能性的开放结构 , 会在不同条件下展现不同的维度形态 , 而这些条件与我们的观察与操作直接相关 。 空间的“卷曲” , 只是对其潜在可能性的实体化命名 。 我们所熟知的、默认为理所当然的三维“物理世界”及其中的“物质实体” , 不过是事物高维可能性的三维投影(它当然同时可以有四维、五维、n维形态的投影) , 是其三维表达上的极限值 , 也就是说 , 一个特例(正如希尔伯特空间与欧几里得空间的关系) 。

只不过 , 我们的感官在社会性规训下 , 将这一特例的表达形态视为当然/必然 , 并以此构建了我们最熟悉的、被认为是最“自然”的“世界图景” 。 而在此过程中 , 其他的可能维度就被迫卷曲并隐藏起来 , 因而往往被默认为“非存在” 。 只是当现代纯数学非常吊诡地在越来越抽象化的进程中 , 将几乎一切涉及“物理”的属性过滤掉、将自身局限于对多变元之间的复杂互动关系进行建模之后 , 那些自我隐藏的可能性才从三维实体世界的实在论意识形态专制中被解放出来 。

(事实上 , 现代物理学最重要的基石之一相对论之所以特别伟大 , 恰恰在于它的“发明”几乎与作为近代科学之基础的观察与实验毫无关系——当时根本没有任何实验结果需要用新理论加以解释 , 是爱因斯坦一手创造了这种需要 , 又实现了这种需要 。 用丘成桐的话来说:“爱因斯坦是纯粹经由思考 , 只通过数学而未借助外在世界的提示 , 即得到了他的引力论 。 ”这一点恐怕连爱因斯坦自己都没有透彻地意识到 。

反过来 , 黎曼创立黎曼几何的一个初衷 , 就是希望能把很多复杂的物理现象看成高维的非平凡的几何现象 。 就此而言 , 爱因斯坦的广义相对论正是对黎曼设想的一种实现 , 虽然他本人并未想要彻底颠覆实在论世界观 。 )

目前 , 主要的“革命场域”集中于最抽象的代数几何、拓扑学、泛函分析、范畴论等领域 , 只是当其显然对于量子场论的最新进展至关重要时 , 才被逐渐引入超弦理论等一系列最新的物理学构想中 。 这时 , 顶尖的理论物理学家们常常极为惊讶地发现 , 他们最别出心裁的构思 , 多年前就已由数学家们用抽象的方式一一提出 , 并且很大一部分已被解决过了 。 比如著名的“克莱因表示” , 即三维空间中的直线可以用五维射影空间中的一个二次曲面的点给以参数化;它后来才被罗杰·彭罗斯运用于其理论物理研究 , 并发挥了基础性的作用 。 究其原因 , 如前所述 , 被三维实体的成见死死压制的那些可能性 , 在视三维如敝屣、以极为自由的形态构建各种高维可能世界的现代抽象数学那里 , 正好无意中被彻底打开 。

阿蒂亚曾非常精辟地总结:“本世纪(指20世纪)的数学很大程度上是与这样的困难作斗争 , 它们的本质特征是几何的 。 说得确切些 , 这些困难是因研究高维问题出现的 。 ”而高维问题 , 实际上涉及的正是我们如何面对(更确切的用语其实是“通过操作/测量来构造与呈现”)事物本相这一根本问题 , 它是现代数学的核心(虽然数学家们本身对此很可能懵懵懂懂) , 并且同样是理论物理最新进展——无论你倾向于弦(超弦理论)还是圈(圈量子引力理论)——的核心 。

4

爱因斯坦说过:“对于我们这些笃信物理学的人来说 , 过去、现在和未来的分野只是一种幻象 , 尽管是很顽固的幻象 。 ”事实上 , 这段话虽然对普通人来说已足够激进 , 却依然说得小心翼翼 。 因为从他自己的相对论推演开去 , 不仅时间是幻象 , 空间和所有物质实体也是幻象 。

幻象的意思 , 不是不存在 , 而是不必然要以我们所感知到、体验到以及被教导为“真”的方式存在 。 比如 , 苹果从树上落下 , 这是我们的感知经验 , 而依照牛顿力学 , “落下”这种描述所表达的 , 其实就是一种“幻象” , 真实情况是:它受到了引力的作用;到了爱因斯坦 , 又进一步指出 , “引力”也不过是时空弯曲所造成的某种假象 , 实际上根本没有什么引力 , “引力即几何”……

我们简化存在的无定性和无限可能性 , 只是为了局限于此时此地的生存方便 , 而不是因为这种简化道出了“真理” 。 任何被广泛接受的简化表达都有其理由 , 也就是说 , 某种历史必然性 , 但仅此而已 。 三维是无定维的一个特例 , 正如粒子是能量场的一个特例 , 如果我们坐井观天地将特例视为整体(这个整体本身并非现成之物 , 而是随着我们对它的探求而展露或者更确切地说构成自身)的基本原则 , 那就是幻象 。 应该反过来:永恒生成和展开中的整体向我们展示一个切近的、方便理解的特例 , 以此引导我们进入复杂的相互作用的力量场 。 整体并不是由个别物质实体堆垒而成 , 正如社会并不是由原子化的个人按照一些基本原则(如道德或信仰)契约而成;整体就是一个无数变元的复杂甚至混乱的力场 , 物质实体只是其中某些变量在特定状态下耦合而成的“物象” , 用现代物理学术语来表述 , 即:在一个相互作用的关联系统中 , 量子态的概率云发生“坍缩” , 从而由不确定性转化为确定性 , 事物实体化 。 但实体化只是一种短暂的过渡 , 如卡洛·罗韦利所说:

“最坚硬的石块……实际上是量子场的复杂振动 , 是力的瞬间的作用 , 是粉碎重归尘土前短时间维持原状、保持平衡的过程 , 是星球元素间相互作用的历史中短暂的篇章……是本体论的隐喻 , 也是世界被分割出的一部分——那世界与其说取决于被感知的物体 , 不如说取决于我们进行感知的身体构造 。 ”

实体化的物象是幻 , 但幻不是不存在 , 而是并不必然以此物象的方式存在 , 其存在也不系于此一特定的物象 。 物象无疑存在 , 但这存在所取的显现方式却具有或然性 , 这就是为什么量子物理和抽象数学最后都会走向统计学分布 , 而不是一个或一组确定的解 。

今天 , 真正的科学世界观(而非那种僵化的“科学主义”世界观)已经抵达了这一地步 , 用卡洛·罗韦利的“宣言”来说 , 即:“一个简单的事实是 , 没有物体存在 , 而是事件发生 。 ”“世界并不是物体的集合 , 而是事件的集合 。 ”

推荐阅读

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 人物|造车三兄弟的“喜与忧”:销量暴增但问题加剧,一人舒服两人困难?

- Insight|太卷了!太不容易了!

- IT|美国CDC:无论接种疫苗与否 民众应避免邮轮旅行

- 上海|上海供水热线与城投水务官网合并上线,一站式服务更便民

- 苹果|死磕硬核科技,小米要与苹果一较高下