【文/观察者网专栏作者 陈经】

一.华为“芯片叠加”是怎么回事?

上周末 , 爱国画家@乌合麒麟 因为一个转发 , 被嘲“什么都不懂瞎沸腾”上了热搜 。

事情的核心在于对“国产14nm芯片是否有望在明年实现量产”的质疑 , 加之@乌合麒麟 转发的博主@菊厂影业Fans 对相关新闻的评论时 , 称两个14纳米芯片“叠加优化可以比肩7nm性能” , “功耗和热度不错” , 相关言论被嘲“两杯50度的水 , 倒在一起成了100度” 。

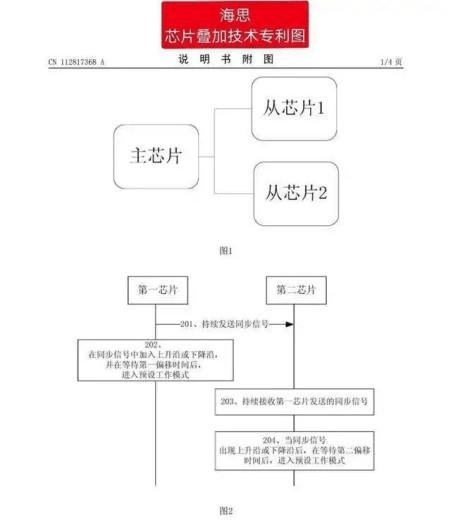

实际上 , 关于华为海思专利芯片叠加 , 所谓“两个14nm芯片实现7nm芯片” , 其实是加速数据流的处理 。

文章图片

这个专利本身就是说一些同步信号 , 看着没什么 , 但就不知道想干什么 , 十分晦涩难懂 。 一些人就说是两芯片叠加 , 就扯出了两个14nm芯片叠加加速后等于一个7nm芯片的说法 , 跳跃太大 。

这个专利或者说架构 , 和CPU性能没有关系 , 每个芯片还是一样的 。 7nm的芯片性能强于14nm是肯定的 。 但是关键在于 , 芯片或者CPU在系统中应用时 , 已经不再是整体性能代表 , 代表性能的变成了数据处理能力 。

例如我们用手机时 , 一般任务都不卡的 , 但是要同时浏览多图、刷新信息流等涉及大量数据的任务时 , 手机就显出区别了 。 数据处理完 , 就如同一堆数据流过芯片 , 流得快速流畅 , 手机表现就好 。 单个芯片性能好有助于数据流速高 , 但是最终还是需要看整体表现 。 例如一些图形任务需要用GPU加速 。

两个芯片叠加 , 信号同步 , 就能一起来紧密配合处理数据流 。 一般逻辑任务不需要这个 , 也不用加速 。 但是数据流处理 , 经常是可以并行加速的 。 等于一股水流分成两股来处理 , 整体流速就加快了 。

数据流不能乱 , 就需要同步好来处理 。 理想情况下 , 一个数据量大小为T的大数据包有节奏地流过一个芯片 , 处理时间为t;这个双芯片叠加的架构中 , 数据包就会有节奏地流过两个芯片 , 每个处理T/2数据量 , 用的时间是t/2 。 这样数据流处理速度就加快了 , 节奏不乱处理也是正确的 。

这个架构是对这类数据流很有效 , 用到手机上应该会有加速的感觉 。 但是这并不是说两个14nm芯片性能就等于一个7nm芯片了 , 很多任务是没法加速的 。 具体体验如何很难说 , 收益能不能抵消代价需要评估 。

二.“国产14nm芯片明年量产”?

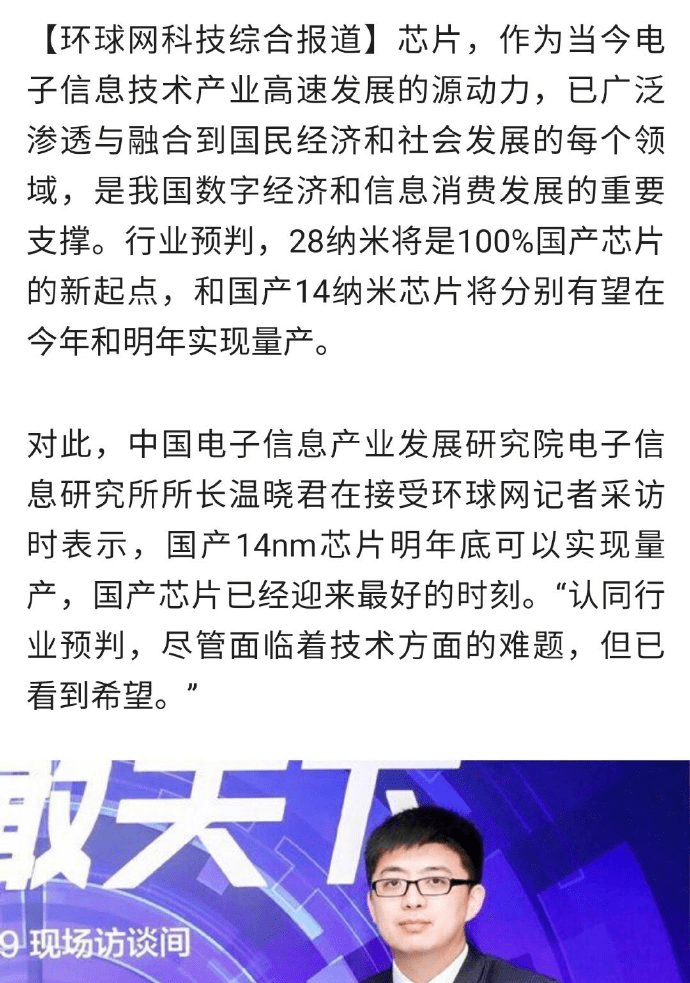

“国产14nm芯片明年量产”消息刚出来 , 6月23日我就分析了 , 什么是“国产14nm芯片” 。 所有生产设备全部国产是不可能的 , 不符合技术规律 。 感觉可能是媒体发的初稿对于“国产芯片”的理解出了问题 , 搞出一个“沸腾了”的大消息 , 让人以为100%国产的14纳米芯片很快就能量产了(或至少相关的国产光刻机行了) 。

文章图片

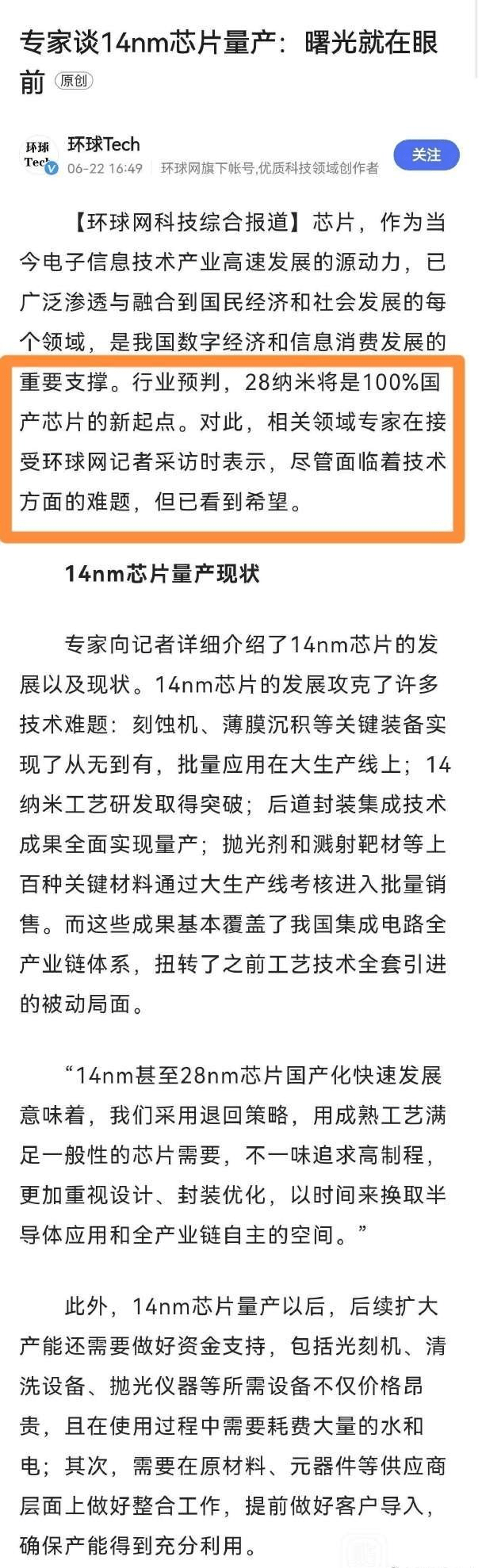

文章发出来后 , 专家本人或者有关部门发现舆论理解不太对 , 就修改了内容 , 删去了专家关于“国产14nm芯片明年量产”的内容 , 这是严谨的 , 确实不应该高调 , 也不符合技术规律 。 这也说明芯片知识比较专门 , 容易出理解问题 。

文章图片

文章图片

实际应该是介绍中芯国际搞的去美化产线的进展 。 这和很多人以为的“所有设备都是自研的国产芯片” , 差距极大 。 实际光刻机等关键设备和材料还是需要外购 , 就像国产大飞机 。 国产替代有很大进展 , 但要完整支持产线还要好几年 。

所以正确的口径应该是 , “芯片国产化快速发展”、“是100%国产芯片的起点” , 而不是100%国产芯片已经快有了 。 这种量产的产线作用是 , 国产化不断进步比例不断上升 , 而不是已经全部国产化了 。 用5年时间实现100%国产就不错了 , 3年就是奇迹 。

为什么不可能很快全国产化?其实业界很多人都说过 , 芯片生产各种设备多得很 , 国产设备份额极小 。 短期内全部设备都换成国产没法搞 , 肯定是逐步换 , 有先有后 , 基础好容易突破的先替代 , 难的后替代 。 不可能忽然一下就从几乎没有 , 到全部都替代好了 。

中芯国际要搭去美化验证线 , 也不可能激进地进行全国产的规划 , 肯定是引入部分条件成熟的国产设备 , 先保证2022年底调试量产成功 。 成功了 , 再从这个起点逐渐加多国产设备 , 哪里不对 , 也能回退调试 。 一起全部国产设备 , 出错了也不知道怎么调 。

三.中国芯片产能到底有多少?

那么 , 大家关心的中国芯片产能到底有多少?这里用数据说话 , 可以看出情况确实不容乐观 。

2020年中国芯片产量2613亿块 , 全球10015亿块 。 进口5435亿块 , 出口2598亿块(指芯片直接出口 , 放在电子产品中出口的不算) 。 这么看 , 中国芯片产量按数量计 , 超过全球四分之一 , 好像还不错 , 但这是错觉 。

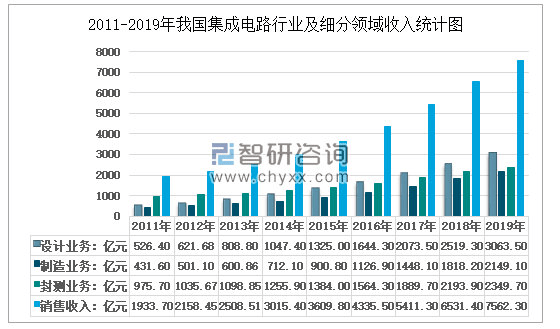

中国这个2613亿块 , 很多是封装测试后的产出 。 2019年中国封装测试产能2420亿块 , 是我国集成电路行业四大领域中市场份额占比最高 , 技术差距最小的 。 封测、设计、制造、设备 , 我国行业地位依次递减 。 芯片制造设备份额只有6%差距极大 , 封测市场份额有20%以上还将大幅增长 。 行业龙头长电科技市场份额约10% , 是中国所有芯片企业里全球市场占比最高的 。

封测难度相对较低(也是高科技) , 不是芯片生产瓶颈 。 我国大量封测包装出的芯片成品 , 其实是进口进来的经过光刻加工的半成品加盖加引脚 , 就和以前的电子产品组装类似 , 不应该算有效芯片产能 。 这种芯片封测完之后又得出口 , 其实相当于赚一个加工费 。 当然是很有技术含量的高级加工 , 越多越好 , 但一般不当成重要的芯片产能数据 。

文章图片

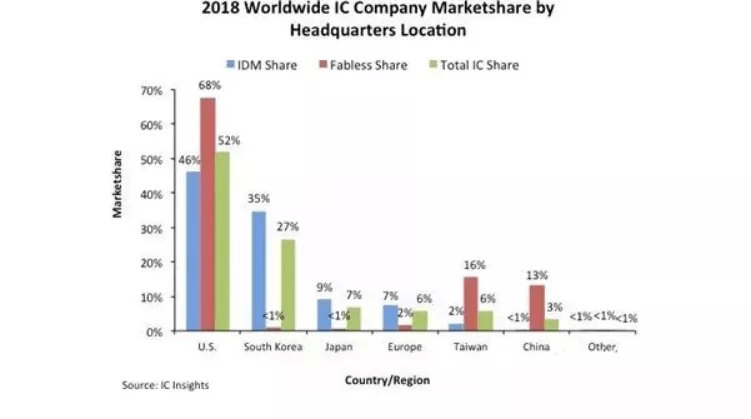

比较合理约定俗成的芯片产出占比的统计方法有两种 , 一种是看芯片设计公司是哪个国家的 。 设计出来生产方式有两种 , 自己设计自己生产的IDM方式 , 以及纯设计让别人代工的Fabless模式 。 美国占比约50% , 2018年中国大陆纯设计占比约13% 。 这个方法还是比较合理的 , 芯片生产完是归设计芯片的公司 , 能代表实力 。

中国芯片设计销售额在以每年20%-25%的高速增长 , 2015年全球占比还只有6% 。 芯片设计就是搞软件和软硬件结合调试为主 , 中国企业能快速学会 。 但是 , 从华为海思设计了芯片却无法生产来看 , 这个统计方法被美国破坏了 , 关键变成了芯片制造 。

另一种统计芯片产能的办法 , 就是看芯片晶圆光刻加工工厂的产能 。 这是芯片制造最关键的环节 , 很有道理 。 晶圆主要是12寸和8寸直径的 , 这个是英寸 , 8寸约200毫米 , 还有6寸4寸的比较落后可忽略 。 12寸晶圆面积约相当于8寸的2.25倍 , 就这样折算成“8寸晶圆等效产能” 。 然后看每个月能加工多少万片8寸晶圆 。

例如我国有22家实体单位(可能是一个集团的 , 如中芯国际就有6家 , 不包括外资企业)已有或将要有12寸晶圆厂 , 已有总产能是每月38.9万片12寸晶圆 。 还有22家实体已有或将有8寸晶圆厂 , 目前产能是每月74万片8寸晶圆 。 我国企业总的晶圆等效产能就是每月:38.9*2.25+74=161.5万片 , 单位为8寸晶圆 。

这个是什么水平?韩国三星一家 , 晶圆等效产能就有每月310万片 , 全球占比14.7% 。 也就是说 , 我国所有企业加一起也只有三星的一半多点 , 全球占比7.6% 。 这其实是非常低的 , 所以中国才要进口那么多芯片和光刻好的半成品 。

中国还引进了四家大的芯片制造外企 , 西安三星、无锡海力士、南京台积电、大连INTEL , 别的就小多了 。 加上外企在中国的等效晶圆产能 , 中国芯片产能占比就是13.9% 。 这个份额还算有点基础了 , 但是比起中国的芯片用量远远不足 。

文章图片

芯片产能堆积不容易 , 哪怕未来几年我国企业等效晶圆产能翻倍 , 加上外企全球占比也没法超过20% , 远远不够 。 所以对中国来说 , 将来很长的一段时间 , 芯片产能都是远远不足的 , 需要大幅提升占比 。

关于世界上的芯片产能过剩 , 这是历史上多次发生的 , 一会过剩一会短缺 , 不能当做长期决策依据 。 中国决策已经定了 , 就是不管世界上短缺还是过剩 , 中国都要狠狠扩大产能 。 过剩了 , 新厂子产品卖不出价可能赔钱 , 但这不叫事 , 顶过去不是问题 , 中国总能等到短缺的时候一把回本 。 这都是不需要争论的 , 芯片产能的战略意义已经远远高于一时的过剩或者短缺 , 中国产能占比这么少 , 加产能就一定没错 , 在战略层面中国产能就是极度短缺 。

【设备|陈经:让网友“沸腾”的中国芯片产能到底如何?】本文系观察者网独家稿件 , 文章内容纯属作者个人观点 , 不代表平台观点 , 未经授权 , 不得转载 , 否则将追究法律责任 。 关注观察者网微信guanchacn , 每日阅读趣味文章 。

推荐阅读

- 代码|GGV纪源资本连投三轮,这家无代码公司想让运营流程变简单

- 智能化|适老化服务让银行更有温度

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 软件和应用|AcrylicMenus:让Windows 10右键菜单获得半透明效果

- 解决方案|【干货】反渗透设备结垢原因及解决方案

- 手机|黑莓宣布 1 月 4 日起将终止 BlackBerry OS 设备服务支持

- ASUS|ROG Maximus Z690 APEX DDR5主板实测 转接卡让DDR4内存顺利点亮

- 电子商务|员工抱怨亚马逊太冷酷:工伤后得不到赔偿 还不让休假

- 猎豹|数字化助力实体消费 机器人让商场“热”起来