多兰 游子还乡 约等于不速之客

当义无反顾离家十余年的游子,将回家选做生命走向尽头前的最后一站,房门打开的那一刻,心中期许着什么?迎来的又会是什么?

2021年柏林戏剧节开幕剧作《只是世界尽头》,导演克里斯托弗·卢平淋漓尽致地展现了那份对故乡的温暖回忆是何其令人着迷,而这般美好梦境的土崩瓦解又是如何残酷。

文章插图

回家,在不久于人世时

卢平执导的《只是世界尽头》改编自让-吕克·拉加尔斯的原著,讲述的故事并不复杂,却如拉加尔斯在剧本开头写的那样:“这是一个周日发生的事,但仿佛持续了整整一年。”

12年前,男孩本雅明离家出走,只身一人寻求属于自己的生活;12年后,他得知自己身患绝症时日无多,决定重归故里,鼓足勇气欲将这一消息告诉家人,接续旧日时光。然而锋利尖锐的现实刺破了他的期待和想象,时隔经年,所余不过眼泪和沉默,隔阂与怨怼。

受疫情影响,今年的柏林戏剧节移至线上举行,选出的10部“最值得关注剧目”通过网络平台以直播和录播的方式呈现给观众。在过去一年多的非常规演出期间,直播演出、云剧场、互动式戏剧等线上戏剧形式不断涌现,尽各种可能为暂时缺席的“现场性”寻找和开拓新空间。此次影像放映的《只是世界尽头》,即可见这份大刀阔斧的转变与尝试。

文章插图

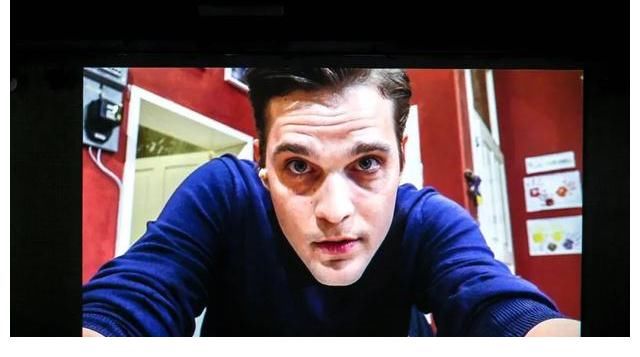

剧中,卢平继续着他惯用的打破“第四面墙”的手法,但不同的是,这一次演员所面对的是摄像机。开篇,本雅明即面对镜头发问:当你知道自己将不久于人世,会怎么做?是带上所有积蓄去做最后的旅行,还是回家?是选择一个人静悄悄离开,还是期待家人的环绕?而家又是什么?是居住的房子,还是从小生长的地方……主人公蝶翼般颤动的眼睫、双眸中的忧伤与疑惑、频频抿嘴的小动作在大特写镜头前纤毫毕现,连带着对生与死的沉重发问一道将观众拽入他即将踏上的归途。

上半场,跟随本雅明的手持摄像机,观众一步步走进他内心深处的那个故乡。镜头扫过的一件件物品如一根根经纬线,编织出他记忆中家的模样。海边捡拾的浮木和贝壳,随意搭在椅子上的外套,凌乱的餐桌,尚未清洗的碗碟,首饰盒里的珠宝,贴在墙上的广告,保存完好的乳牙,开封的麦片,甚至水池中掉落的一撮头发……不放过一个角落,也不仅走马观花,在摇滚乐的喧嚣与无台词的静默中,翻找、把玩、凝视的时间细碎而漫长,这些物件微不足道、支离破碎,甚至令观者颇觉繁冗乏味,头脑昏沉。镜头摇摇晃晃,被建构起的生活空间里,毫无防备的,家的气息如潮水般涌来。

文章插图

2016年,导演泽维尔·多兰曾将同名作品搬上银幕。在影片中,我们和主人公一样,最终也没能看到他多次提及想要回去看看的老屋,“回家看看”的想法让家人感到搞笑、奇怪甚至愤怒,他想要回望的,是他们拼尽全力想要逃离的。家的瓦解和被遗忘呼之欲出,昭示着他本人和与他有关的记忆犹如被置于储藏室中的旧物,早已脱离了生活的中心,即便不被弃如敝屣,也终将永久缺席。

而当卢平版《只是世界尽头》中搭建的无比真实的“老屋”在15分钟的中场休息期间被彻底拆除,只留空荡荡的舞台。伴着仍激昂不息的现场音乐,乡心聒碎,好梦难续。有趣的是,在这段时间里,观众们屏息凝神般见证着难以置信的拆解,又在随之而来的“空的空间”中依靠人物对白和摄像机的近距离凝视,调动记忆与想象,在这一具有高度假定性的空间里尝试完成与个体生命经验密不可分的、对“家”的颠覆和重建。

“闯入者”引爆了家这个火药桶

下半场,主摄像机的存在让观众跟随镜头“出现”在舞台上,也参与其中成为戏剧的一部分。几乎不使用运镜和蒙太奇技巧的摄像,将舞台上发生的一切以无限接近原本样貌的方式展现给观众,形成由窥视带来的非主动离间效果。

【 多兰|游子还乡 约等于不速之客】受疫情影响,剧场大门关闭,走到线上的戏剧正逐渐从一种救急之法向着新空间、新领地迈进。但剧场的魅力正在于舞台这一共同的空间和“观看”这一共同的活动。在“看”与“被看”的互动中,人们获得在场感、体会群聚感、享受仪式感。而线上则几乎让“在场”成为不可能,由“同在”激发的情感体验与现场演出的“咸味、汗水、噪音还是气味”一道缺失。

推荐阅读

- 游子嘴里家的味道:饺子的做法

- 《游子情思》MP3歌词-CCNU合唱团

- 游子老鸭汤粉丝的做法有吗

- 中国古代战争 还乡令成了战斗令

- 席慕蓉的情诗大全 走进一个游子的内心

- 商丘孔子还乡祠在哪?商丘孔子还乡祠景点介绍

- 孟郊是《游子吟》的作者吗 这首诗有什么特别的

- 剑网3指尖江湖慈母游子羹做法

- 关于母亲的诗有哪些?

- 浮云游子意下一句 浮云游子意原文及释义